犬や猫が、くしゃみや咳をするようになった。

動物病院で薬を処方され飲んでるときは調子良かったけどまたすぐにでてくるようになった。鼻水や鼻血が出るようになった。

など、鼻に問題があるようにみえても、実は歯に問題がある場合も比較的多いです。

今回は、口鼻瘻管のお話です。

3年ほど前から鼻水がでてくるようになりかかりつけ医で高齢のため全身麻酔は難しい。昨年てんかん発作がでてくるようになりMRI検査を2回実施したが低血圧になったため麻酔は難しいと言われ、抗生剤を数年飲んでいるが改善がなくなんとかならないかとの相談です。 来院当日の写真です。左外鼻腔より膿性の鼻汁が漏出してとても苦しそうです。

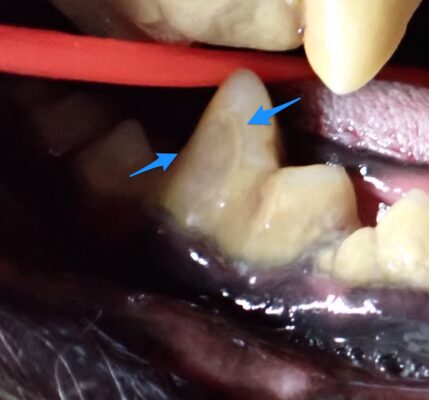

来院当日の写真です。左外鼻腔より膿性の鼻汁が漏出してとても苦しそうです。 口の中の写真です。犬歯の前後と粘膜面に白いもやもやしたものが確認できました。

口の中の写真です。犬歯の前後と粘膜面に白いもやもやしたものが確認できました。

16歳という年齢でしたが、抗生剤の投与にて改善が見られないことと、MRI検査であれば数時間は麻酔をかけているはずのため、術前検査と麻酔時の緊急時の対策をしっかりとしていれば十分治療可能ではないかと判断し検査と治療を組み立てしました。

慢性的に炎症を引き起こしていたため、炎症系の数値はかなり高かったですが、心臓&腎臓、肝臓、止血機能なども特に異常はなく麻酔をかけるには問題なさそうです。麻酔時の対処や中止する状態などをしっかりと説明させてもらい歯科処置を実施しました。

歯科レントゲン検査にて確認すると 左上顎の第3切歯から前臼歯にかけて、骨吸収が認められました。歯周病がひどいため、骨を溶かしてしまい年数も経っているせいか広範囲に口鼻瘻管ができてしまった状態です。

左上顎の第3切歯から前臼歯にかけて、骨吸収が認められました。歯周病がひどいため、骨を溶かしてしまい年数も経っているせいか広範囲に口鼻瘻管ができてしまった状態です。

症状を改善するために残念ながら抜歯をしないといけないため原因となっている場所の歯を抜いていきます。 鼻の中にはたくさんの壊死組織がありました。できる限りきれいに取り除いていきます。

鼻の中にはたくさんの壊死組織がありました。できる限りきれいに取り除いていきます。 きれいに取り除いた直後の写真です。

きれいに取り除いた直後の写真です。

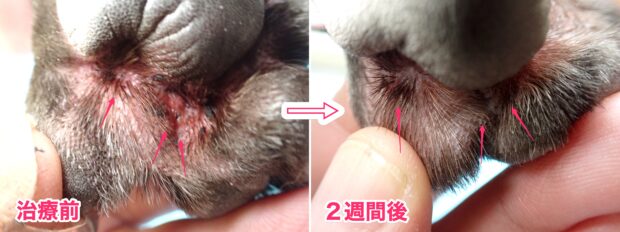

この後は不良肉芽を除去しながら丁寧に縫合していきます。 縫合直後の写真です。

縫合直後の写真です。

麻酔時も大きなトラブルもなく血圧も安定してくれたため、しっかりと治療ができました。

今後は縫合部が広範囲のため理解しないように注意深く観察していきます。

術後2週間目の写真です。 縫合部も特に問題ありませんでした。きれいに治りました♪

縫合部も特に問題ありませんでした。きれいに治りました♪ 鼻汁の漏出もバッチリ治っています♪^^

鼻汁の漏出もバッチリ治っています♪^^

歯周病は歯茎に炎症を起こし歯を支える骨を溶かす怖い病気です。

『犬や猫の口鼻瘻管』は、歯周病により口と鼻を隔てる骨を溶かしてしまい穴が空いた状態になります。

そのまま放置すると、慢性鼻炎や副鼻腔炎、肺炎など呼吸器系の症状を引き起こすこともあります。

抗生剤や消炎剤などの内服により一時的に症状が改善することも多いですが、原因をしっかりと診断をし治療しないと内服のみの治療で症状をおさえるのは厳しい場合が多いです。

今回のケースは、内科的治療で数年間経過したためとてもひどい状態でしたが、できれば症状の軽いうちに治療してあげると犬や猫に対するストレスも少なく治療できます。

歯が原因かもしれないけど薬で落ち着いたから大丈夫。ではなく、歯周病のケアも考えてあげましょう。

●こんな症状が見られたら、すぐにご相談・ご来院ください。

□鼻水や鼻血がでるようになった

□くしゃみや咳が増えた

□飲水時に、むせる、咳・くしゃみをする

□よだれが多い、口の中がネバネバしている

□口の中が臭い

□歯石がついている

□歯茎が赤い

□口の中が出血している

□最近、歯が伸びたきがする

□歯がぐらついている

□食欲がおちてきた

□硬いものを噛まなくなった(食べなくなった)

□口を触ると嫌がるようになった

#動物病院#動物歯科#歯石除去#歯石取り#歯石除去手術#犬歯石#犬歯みがき#犬歯周病#猫歯石#猫歯周病#猫歯肉炎#避妊手術#外耳炎#宮城県#仙台市

麻酔をかけた直後の写真です。ぱっと見るとそんなに歯石もついてないし結構きれいではないか?と思うオーナー様も多いのではないかと思います。

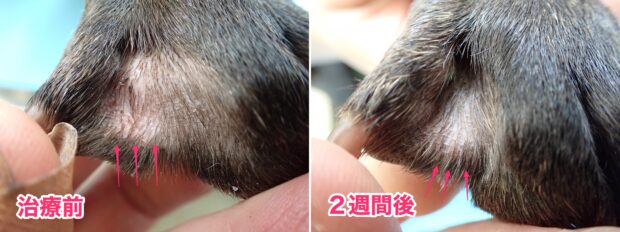

麻酔をかけた直後の写真です。ぱっと見るとそんなに歯石もついてないし結構きれいではないか?と思うオーナー様も多いのではないかと思います。 拡大してみると、上のような状態です。どちらの歯も、力を加えると歯がぐらつき歯茎の中から歯垢がにゅるにゅるとたくさんでてきます。

拡大してみると、上のような状態です。どちらの歯も、力を加えると歯がぐらつき歯茎の中から歯垢がにゅるにゅるとたくさんでてきます。 奥歯の方は、歯槽骨が炎症により骨が溶けています。犬歯は、乳犬歯が折れて残根が残り、内歯瘻(歯茎に穴が空いている)と口鼻瘻管(口から鼻に穴が空いた状態)が確認されました。

奥歯の方は、歯槽骨が炎症により骨が溶けています。犬歯は、乳犬歯が折れて残根が残り、内歯瘻(歯茎に穴が空いている)と口鼻瘻管(口から鼻に穴が空いた状態)が確認されました。 ぱっとみて、歯が白いから問題ないわけではありません。意外と重症化している場合も多々あります。歯石だけではなく口臭や歯垢のつき具合、歯や歯茎の状態などいろいろ確認をしながら歯石取りが必要か?麻酔をかけての歯科検診や歯の治療を実施しています。きれいだから大丈夫と言われたけど、本当に大丈夫か不安だと思われた際にはお気軽にご相談ください。

ぱっとみて、歯が白いから問題ないわけではありません。意外と重症化している場合も多々あります。歯石だけではなく口臭や歯垢のつき具合、歯や歯茎の状態などいろいろ確認をしながら歯石取りが必要か?麻酔をかけての歯科検診や歯の治療を実施しています。きれいだから大丈夫と言われたけど、本当に大丈夫か不安だと思われた際にはお気軽にご相談ください。 今回は、歯石取りで来院されたオーナー様に、かかりつけで皮膚の治療をしているとのことで歯の診察と共に少し見てほしいと相談され診察しました。

今回は、歯石取りで来院されたオーナー様に、かかりつけで皮膚の治療をしているとのことで歯の診察と共に少し見てほしいと相談され診察しました。

もう少し、ケアを継続していると次第に良くなってくるかと思います。

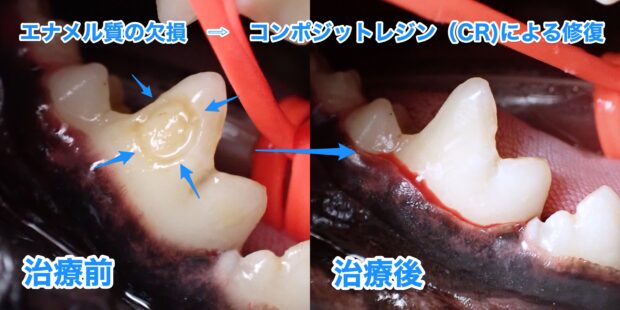

もう少し、ケアを継続していると次第に良くなってくるかと思います。 治療前の写真

治療前の写真 歯の中央に大きくエナメル質が欠損しています。

歯の中央に大きくエナメル質が欠損しています。 今後は、歯みがきなどのデンタルケアをなるべく実施していただき、定期的に歯科検診にて観察させていただきながら、その子の歯に対してなるべくベストな方法をフォローアップさせていただきます。

今後は、歯みがきなどのデンタルケアをなるべく実施していただき、定期的に歯科検診にて観察させていただきながら、その子の歯に対してなるべくベストな方法をフォローアップさせていただきます。